美国心理学家塞利,在1967年做了一项实验。

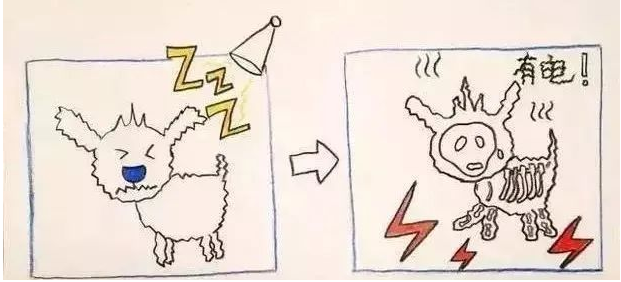

一开始他将狗关在笼子里,只要蜂音器一响,就给狗施加难以忍受的电击。

狗关在笼子里逃避不了电击,于是在笼子里狂奔,屎滚尿流,惊恐哀叫。

多次实验后,蜂音器一响,狗就趴在地上,惊恐哀叫,也不狂奔。

之后在给电击前,把笼门打开,但此时狗没有直接逃跑,而是不等电击出现,就倒地呻吟和颤抖。

它本来可以主动逃避,却绝望地等待痛苦的来临,这就是习得性无助。

习得性无助是指通过学习形成的一种对现实的无望和无可奈何的行为、心理状态。

1975年塞里格曼用人当受试者进行了实验。 实验是在大学生身上进行的,他们把学生分为三组:让第一组学生听一种噪音,这组学生无论如何也不能使噪音停止;第二组学生也听这种噪音,不过他们通过努力可以使噪音停止;第三组是对照,不给受试者听噪音。 当受试者在各自的条件下进行一段实验之后,即令受试者进行另外一种实验:实验装置是一只"手指穿梭箱",当受试者把手指放在穿梭箱的一侧时,就会听到一种强烈的噪音,放在另一侧时,就听不到这种噪音。 实验结果表明,在原来的实验中,能通过努力使噪音停止的受试者,以及未听噪音的对照组受试者,他们在 "穿梭箱" 的实验中,学会了把手指移到箱子的另一边,使噪音停止。 而第一组受试者,也就是说在原来的实验中无论怎样努力,不能使噪音停止的受试者,他们的手指仍然停留在原处,听任刺耳的噪音响下去,却不把手指移到箱子的另一边。 在平时生活中,这种习得性无助的现象也经常出现。 细心观察就会发现:正如实验中那条绝望的狗一样,如果一个人总是在一项工作上失败,他就会在这项工作上放弃努力,甚至还会因此对自身产生怀疑,觉得自己“这也不行,那也不行”,无可救药。 而事实上,此时此刻的我们并不是“真的不行”,而是陷入了“习得性无助”的心理状态中。 这种心理让人们自设樊篱,把失败的原因归结为自身不可改变的因素,放弃继续尝试的勇气和信心,破罐子破摔。比如,认为学习成绩差是因为自己智力不好,失恋是因为自己本身就令人讨厌等。 习得无助感最常见的描述是:一个人消极地面对生活情况,经常没有意志力去战胜困境,而且相当依赖别人的意见和帮助。 成因不单是生活情况的改变,或是特殊的生活体验,服用药物有时也会造成这种心理困境。 塞得格曼在无助感理论中对无助感产生的原因进行了说明。根据他的理论无助感产生过程可分为四个阶段。 ( 1 ) 在努力进行反应却没有结果的“不可控状态”中体验各种失败与挫折。 ( 2 ) 在体验的基础上进行认知。这时人会感到自己的反应和结果没有关系,产生“自己无法控制行为结果和外部事件”的认知。 ( 3 ) 形成“将来结果也不可控”的期待,“结果不可控”的认知使人觉得自己对外部事件无能为力或感到无所适从,自己的反应无效,前景无望,即使努力也不可能取得成果,也就是说 :“结果不可控”认知和期待使人产生无助感。 ( 4 ) 表现出动机 、认知和情绪上的损害,严重影响后来的学习。 当一个人得到习得性无助感时,他通常会从三个角度来处理问题: 个人:也许会将自己投射到问题上,换句话说,倾向于针对问题来内化自己。 普及:也许会认为问题影响了生活中每个层面。 永恒:也许会认为问题是不可能被改变的。 当你发现自己可能陷入“习得性无助”的困境之中,你可以做一些努力试着去摆脱: 1、检查自己的归因模式,你是不是觉得问题都在自己身上?如果是的话,你可以问问身边人的看法,可以回想一些自己把事情做好、成功时的感受,可以改变你的归因方式。 2、鼓励自己进行新的尝试,哪怕是微不足道的一个尝试。或许你已经有了许多次失败的体验,但说不定这一次就成功了呢。又或者仔细思考一下,是不是你的目标方向出了问题,换一个目标和前进方向再试试呢? 3、在生活中及时鼓励自己,庆祝自己的微小成功。就算只是一件小事,但完成了也是自己的努力实现的。