抽动障碍(抽动症)作为近年来备受关注的一种儿童行为问题,其早期发现却不是件容易的事。大部分的抽动症患儿,并不是大家在电视中所看见的四肢抽搐,而是从一些微小的局部抽动或无意义发声开始的。

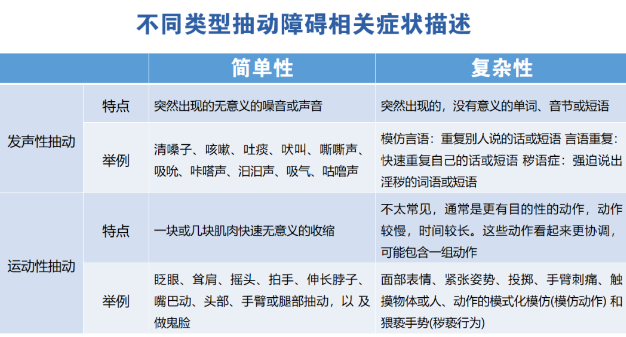

临床上大部分患儿是以眨眼、吸鼻子、耸肩等面部的运动性抽动,或清嗓子、咳嗽、吐痰、打嗝等发声性抽动为首发症状。因此,如果孩子出现以上的“小动作”,却没有其他全身症状,家长就要小心抽动症了。尤其是5-10岁的学龄前、学龄期儿童。当然,抽动症障碍的症状不仅限于此。还有些复杂性抽动症患儿会出现模仿别人的语言、动作,说脏话,表情紧张、触碰他人等,这些都是需要家长注意的。家长们最关心、好奇的问题就是——抽动症需要进行心理治疗吗?有些家长认为,“不就是小动作吗?长大肯定就好了。”确实,90-95%的患儿的抽动障碍都会随着年龄的增长逐渐改善或消失,但在抽动症状出现的过程中,却会给孩子造成心理、学习和身体上的不同损害。所以一旦经专家评估确诊为抽动症后,患者是需要进行心理治疗的,重症的还可以考虑配合药物治疗。抽动症的诱发因素很多,感染、心理、精神、家庭社会环境、学习压力、不当娱乐活动等等都可能诱发这种疾病。心理因素方面,最常见的就是不正确的家庭教育方式和恶劣的成长环境,比如家庭成员关系不好、经常吵架、家庭暴力等。孩子长期生活在紧张恐惧的环境里,会变得胆子小,越来越缺乏安全感,心理上的矛盾冲突和外界因素的强烈刺激在运动神经系统方面会有反应,即运动神经系统异常兴奋,孩子会表现出抽动的症状,比如挤眉、眨眼、耸肩、清嗓子等异常行为,个别孩子还伴有多动和注意力障碍。抽动症的异常行为会导致孩子出现心理问题,比如上课无法集中注意力听讲,常常不自主地发出一些奇怪的声音或者做出异常的动作,不经意就扰乱了课堂秩序,在不知情的情况下会遭到老师和家长的批评指责、同学的嘲笑和排斥,进而导致人际关系出现问题,久而久之就会出现相应的心理问题。

引发抽动症的心理因素和症状导致的心理问题是需要通过心理治疗来解决的。儿童青少年常用的心理治疗手段就是沙盘游戏心理治疗,它不单纯是一种治疗方法,更是伴随孩子心理成长的一项技术。孩子喜欢游戏,易于接受,在游戏的过程中可以改善孩子的不良情绪、重构安全感、重建自信心,还可以改变认知思维,促进孩子的成长和人格的完善。在发现孩子心理问题的同时,也会指导家长改变错误的教育方式。目前大数据显示,儿童青少年抽动症的发病率呈每年递增趋势。为促进抽动症儿童早日康复,降低儿童抽动症的发病率,必须从生物、心理、社会三个层面入手,更需要家庭、学校和社会的关注和支持。

家长可以做什么

抽动症的治疗过程是漫长的,需要学校、家庭、孩子等全方位的配合和参与,家长所能做的也是非常重要的:1、不要过于关注孩子症状,不要紧盯孩子表现,更不要责骂、怪罪孩子为什么会得这种病。也不要经常去提醒,提醒实际是一种强化,反而会加重他的心理负担。

2、给孩子平和稳定的环境和家庭支持,更多的关爱和理解在某种程度上可以减少孩子抽动的发生。3、做好孩子的学校管理。告知学校老师有关的医疗知识,并通过老师教育其他同学不要因孩子的怪异动作而讥讽、嘲弄或歧视,4、合理安排生活与学习。培养孩子养成良好的生活和学习习惯。避免熬夜,保证充足的睡眠,规律作息。每天进行户外活动有利于孩子放松。5、减少外界刺激。避免长时间看手机、平板等电子产品。观看情节激烈的电视及电影、阅读紧张惊险的小说、目睹害怕的事物等均对孩子病情不利。6、避免过度溺爱。不要因为孩子的病情就过分溺爱、顺从,患抽动症的孩子多任性、固执,如此行为不注意纠正,易有不良行为习惯及品质。