来源:《萨提亚家庭治疗》 作者:萨提亚女士

上一章当中提到的四种生存姿态全都来自于一种低自尊和不平衡的状态,在这种状态下,人们将属于自己的权利拱手让给他人。而个体之所以会使用这些生存姿态,完全是为了保护他们的自我价值免遭那些言语或非言语的、知觉到或是假定存在的威胁。

新生儿在降临这个世界的时候是处于平衡的状态,并具备发展的潜能。感到疼痛时,我们会哭泣;遇到讨厌的事物时,我们会躲避。作为婴儿,我们会尝试通过各种各样的行为来满足自己的需求。举例来说,微笑也许可以让我们得到关注和宠爱,而哭喊则可以带给我们食物。不久之后,我们就了解到了什么可以带给我们认同,什么则会带来反对。

早在学会说话以前,我们中的大部分人就可以给自己下一个清晰的定义了。我们会通过声音、视觉、触摸、活动,以及人们说话的语音语调来获得信息,并据此对有关自身的含义和信息进行推断。通过这种方式,我们在与家庭成员及其他人沟通时,发展出我们的自我价值感。

沟通可以被定义为人们如何传递信息,如何增进彼此的了解,以及如何做出内部和外部的反应。在辨别内部和外部加工过程、如何掌控现实世界,以及怎样定义自身价值这三个方面,我们的沟通方式是个关键。

尽管我们无法如自己所愿获得所有可以利用的信息,但是在内心里,我们仍然会尽力对自己所看到或听到的一切做出最好的解释。通常,我们对事件的理解与真实发生的事件几乎没有什么相关,因为那些影响我们的人并不需要与我们进行清晰的沟通。从这个角度讲,我们身为婴儿、儿童和成年人时所理解的问题含义,可能并不是说者原本打算表达的意思。结果,我们也许会感受到许多种情感,而这些情感的不断出现和重复,渐渐限制了我们的自我价值感。

让我们来打个比方,当我还是一个婴儿的时候,我父亲失去了他的工作。对此,我的父母都深感焦虑,而他们似乎也改变了对我的态度。事情变得与以往不同了,我得到的关注和宠爱都在减少。基于我的这种感受,我很容易就得出了这样一个结论要么是我的父母不再爱我了,要么是我做了什么错事。

在发展出言语技能之后,我们就更加容易被周围的人发出的信息所影响。任何一种沟通都包含着两方面的信息言语方面的和情感方面的,或是说非言语方面的。某个人在做言语陈述时,同时也会自动地表达出包括表情、姿态、皮肤色泽、语音语调,以及呼吸频率在内的多种信息。这些非言语的表达往往反映了人们内心的真实状态。

当人们的言语信息与非言语信息相互矛盾的时候,我们称之为不一致的沟通。这时,我们一方面会在头脑中对可信度产生怀疑,另一方面又迫使自己在两类信息之间做出选择。举例来说,当某人用阴沉忧郁的语调说:"现在,我的朋友,我打算谈一点高兴的事情。"我们所听到的言语信息就与情感信息相冲突了。通过图画的方式,我们可以看到,言语指向一个方向,而情感则指向另一个方向。

究竟哪一种才是真实的信息?又或者这种矛盾意味着什么?要想做出反应,我们需要了解情况,或是做出猜测。

当询问别人感受如何时,我们常常会接收到相互矛盾的信息。"我很好",他们用抑郁的腔调说。这种不一致极其常见,而当我们还是蹒跚学步的孩子时,我们会同时吸收这两种信息,同样被我们所吸收的,还有那些言明或未言明的掌控沟通方式的家庭法则。

刚开始学习说话的孩子通常会在他们的家庭里度过一段关键时期。在那些具有信息混淆特点的家庭当中,孩子早年的沟通方式会反映出他们在学习过程中的不一致和空白。在任何一个家庭里,孩子所表达的东西都会明显地反映出他(她)在家庭环境当中学到的。所以,父母和他人在为孩子的沟通提供更多信息或是规则的时候,同时也是带着屈辱、尴尬、快乐或是兴奋的情绪在做出反应。这样一些规则的例子包括:

"我们家的人从来不会在家庭以外讲自己的私事。"

"我们从来不批评我们的母亲。"

"如果我们认为别人没有什么可以给予我们的,就不向他们要求什么。"

"我们从来不展示我们的爱,除非有人做了一件值得大家这么做的事情。"

我们学到的这些规则,会告诉我们什么是可以看和听的,什么是我们应该感受到的,以及什么才是我们可以评论和置疑的。同样,我们也会学到有关改变的规则。当我们还是孩子的时候,这些规则具有生死攸关的重大意义,因此不得不信服和遵从。对于孩子来说,违背这些规则将会让自己陷入对下面这些事物的恐惧之中不再被爱、被遗弃,或者更极端一些——立即死去。

由于一些家庭规则会危及我们的自我价值,常常会发展出一些疾病的生理症状。我们的症状实际上是一些绝望的妥协,它们在一些微小的方面保护我们的自我价值--同时也保护了规则。

就这样,我们会从家庭规则和他人沟通的两面性中进行学习,保护自己能够继续存活。我们发现成人在对我们讲话的时候常常会表现出矛盾的言语和身体信息,这也许让我们体验到一种负面的反应。但是我们必须学会它来保证自己的生存,我们必须取悦他人。当我感到愤怒时,我们也许会想。我不能让自己表现出愤怒,因为我的家庭规则不允许这样(好人是不会愤怒的)。我要做一个好人。"就这样,我们说:"我很好。"我们拿出来展示的那一部分只不过是冰山的一角,而大部分真实的自我则隐藏在表面之下。

同样,我们表现出来的也仅仅是我们所知道的一小部分。就像一台电脑,我们的大脑会不断对所有的事件、经历和想法进行归类和解释。为了给我们的经历赋予意义,我们需要将自己遇到的每一条信息加以分类和编码。一些储备的信息常常会因为某些明显或是不明显的原因浮出脑海,但是其中绝大部分都被家庭规则中那些"应该"、"不应该",或是"为什么不"所践踏。

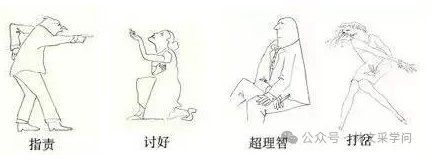

作为孩子,我们还会效仿父母的沟通模式。有时我们会去模仿一位不断讨好别人的家长,有时则会模仿不断责备别人的家长。如果两个家长都表现出责备或是讨好的姿态,我们也许会为了得到他们的注意而表现为打岔的姿态。而这之后,社会进一步强化了这些姿态,因为人们常常会将讨好与善良、责备与决断、超理智与客观,以及打岔和自发性相互混淆。

如果我们被这些生存姿态所操纵和控制,那么就不得不在试图获得接纳的同时,隐藏起自己想要与他人联结的强烈渴望。从本质上来说,人类是一种群居动物。而这些生存姿态却命令我们绝不可以让其他人知道自己对于亲密关系的需求。我们在潜意识层面相信,如果没有了其他人的接纳,我们就只有死路一条。

我们的应对过程产生于我们对自己的感受。如果有任何事情影响了我们的生存问题,我们立即就会感到防御。例如,在任何关系当中,如果有什么让我们对彼此间的爱和信任是否真实存在产生了怀疑,那么我们的生存反应就会立即付诸行动。这是因为我们相信其他人正在控制我们的生活,没有他们我们将无法继续活下去,而他们的意见和感受总是能够正确地定义我们自身和我们的价值。

为了表现出(以一种夸张的方式)人们对自我价值的内心感受,萨提亚发展出了沟通姿态的概念。就像刚才提到过的,这四种生存姿态分别是讨好、责备、超理智,以及打岔,第五种则是表里一致。